“今天在法官的调解下,过去的事儿都翻篇儿了,咱们还是好哥们!”

河南省南阳市卧龙区人民法院的调解室内,喻某和刘某双手紧握,脸上是抑制不住的喜悦。

签字和解

抽丝剥茧,探寻症结所在

喻某与刘某系朋友关系,因刘某经营养殖业需要资金。2013年4月和2014年4月喻某分别向刘某出借2笔资金共计50万元本金。借款到期后,刘某仅偿还了部分款项,喻某多次催要剩余借款无果。无奈之下,喻某诉至法院。

案件受理后,承办法官王峥仔细阅卷,并与双方就事实细节进行了深入沟通。王峥敏锐察觉到双方矛盾虽源于债务,但实则在于账目的混乱和双方多年来的沟通不畅。喻某当时转账并非转到刘某本人银行账户,且借款时间较长,利息约定不明,还款笔数较多,导致被告刘某对该笔债务的具体金额产生争议。

倾心调解,情理法破僵局

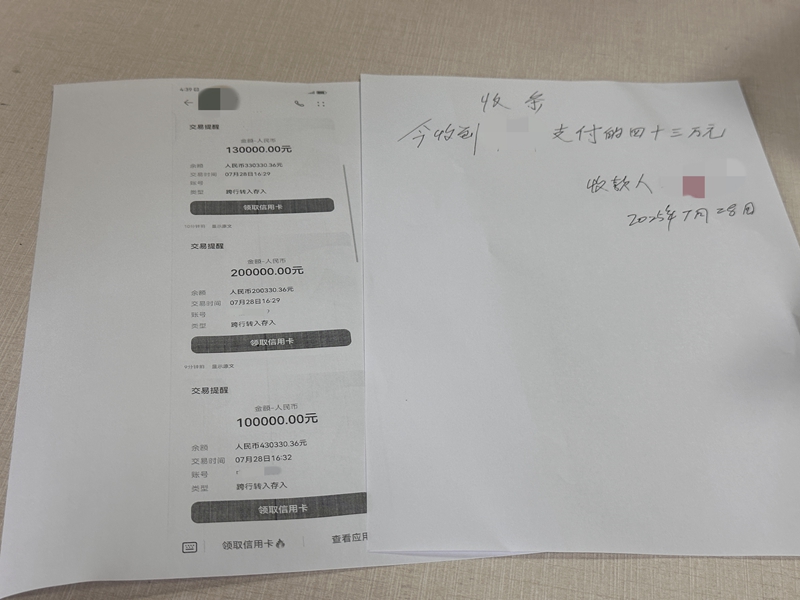

除了案件本身的复杂性,双方还存在着距离上的难题。被告居住地在湖北,较远的距离使原被告双方一直无法面对面将账目厘清。秉持“以调为先,以调促和”的原则,王峥团队经过多次讨论,制定出了“情、理、法”融合的调解策略。首先进行分头疏导,耐心倾听双方的诉求与委屈,提醒他们作为多年好友应该换位思考,互相体谅对方的困难。通过细致的劝导,逐步软化两人的对立情绪,搭建了沟通的桥梁。随后,法官梳理案件事实,针对部分借款细节的争议,组织双方核对账目,整理相关凭证,清晰界定债务金额,消除误解,为协商扫清障碍。为了让当事人双方明确法律依据,法官深入浅出地讲解了借贷相关法律规定,阐明诉讼风险与执行成本,并引导被告要正视履约责任。最终,在法官的调解下,双方达成一致调解意见,被告刘某一次性支付原告喻某借款本金43万元,其他款项原告不再主张。协议签订当日,刘某从湖北赶到法院,并将筹措到的43万元当场转账给喻某。至此,这场持续十余年的纠纷圆满化解,双方又重续昔日友情。

转账收据

此次案件的解决是卧龙区法院坚持和发展新时代“枫桥经验”,践行“诉事速办、实质解纷”的真实写照。近年来,卧龙区法院始终秉持“如我在诉”理念,在法律框架内寻求化解矛盾纠纷的最优解,用心用情办理好每一起案件,不断满足人民群众对司法工作的新期待新要求。(吕纪春 赵悦宏)