在黑龙江省哈尔滨市方正县公安局刑事技术大队有这样一对师徒:师傅由天春,今年57岁,从警28年,是刑技战线的一名老兵;徒弟孙铭远毕业于哈尔滨医科大学,今年25岁。师徒一同办案时虽言语不多,但大家却能从他们身上看到传承的力量。

黑夜里的蛛丝马迹

那天凌晨3点,县郊的玉米地黑得厉害。一场大雨过后,地面变得泥泞不堪。由天春跨过警戒线,踩着水洼往前走,溅了一裤脚的泥巴。身后的孙铭远抱紧勘查箱紧随其后,生怕错过哪个需要学习的细节。这是师徒俩搭档勘查的第127个现场。

由天春蹲在田埂上,手电筒的光在挂着雨珠的玉米叶间照来照去,孙铭远便循着光柱看去。“留意玉米秆儿断口的纤维往哪边歪。”由天春戴着手套的手指轻轻扒开叶子,“刚断的地方会渗点水儿,但让雨水一浇,就容易跟自己倒的混在一块儿。”他从勘查箱里拿出角度尺,“人为弄断的角度都超过45度,从角度上来判断,弄断它的人身高大概在1米6左右。”

孙铭远赶紧掏出笔记本,用脖颈夹着手电筒,笔尖在纸页上飞快地记录着,发出细碎的声响。孙铭远忽然想起3个月前的一起入室盗窃案。那次,他光想着采那些明显的指纹,压根没注意到窗台外沿儿留下的半枚模糊的鞋印。是师傅由天春趴在地上,打着手电筒,用侧着的光一照,才发现了鞋印边的锯齿纹。而后来,他们就是凭借这个小细节,锁定了那名盗窃惯犯的作案工具。

跟着师傅学本事

“师傅,您看这儿!”孙铭远突然喊了一声,指着地上一个不显眼的小坑儿,只见泥里嵌着几粒玻璃碎渣儿,在手电光下闪着冷光。由天春弯下腰看了会儿,从勘查箱里拿出特制的粘东西的工具:“这是钢化玻璃的碎片,边上有裂纹。看看周围有没有拖东西的印子,说不定就是嫌疑人留下的。”

不用过多地交流,师徒俩默契地分了工。由天春负责标痕迹在哪儿,孙铭远负责小心地提取。露水打湿了他们的裤脚儿,贴在脚踝上,黏腻得难受,可二人都没当回事儿。等东边的天微微泛白的时候,勘查箱里已经整齐地摆放了17份样本,从带泥的鞋印石膏模到沾着纤维的胶带,每份都贴着详细的标签。

藏在心里的传承

回局里的路上,孙铭远看着副驾驶座上闭眼休息的由天春,脑海里回想起刚入警时师傅说的话:“痕迹不会说瞎话,就看我们能不能听懂。”现在,他慢慢琢磨出味儿了,那些在旁人眼里乱糟糟的现场,在师傅的眼里全是一堆堆细节串起来的证据链。

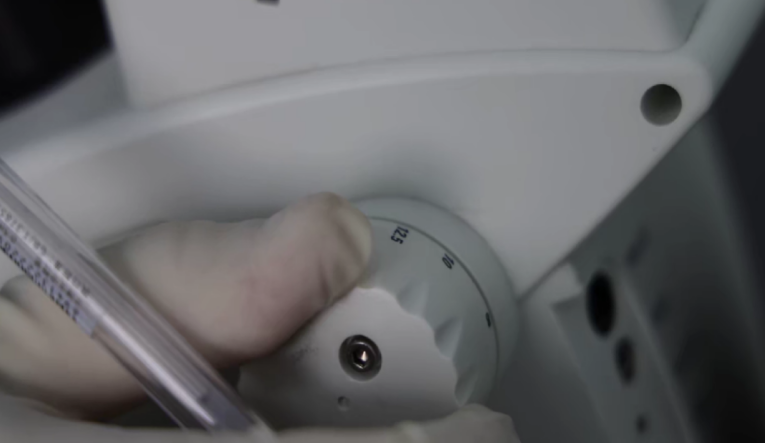

实验室里,孙铭远正趴在显微镜前看玻璃碎片,由天春在旁边调光谱仪。“你要记住!咱多找出一个痕迹,真相就少一层迷雾。”

清晨的太阳光照进窗户,落在两人的身上,在操作台前投下两个专心的影子,也照亮了两代刑技警察之间没说出来的传承。