据史书记载,古代典籍档案存放之处常置兰花,既以其高雅彰显典籍之重,又借其芬芳驱虫护卷。这一传统让“兰台”,成为档案工作的代名词,延续两千余年。而在当代司法领域,“兰台精神”在此被赋予新的内涵,它是对档案真实性、完整性的坚守,是对司法历史的敬畏,更是对法治初心的守护。

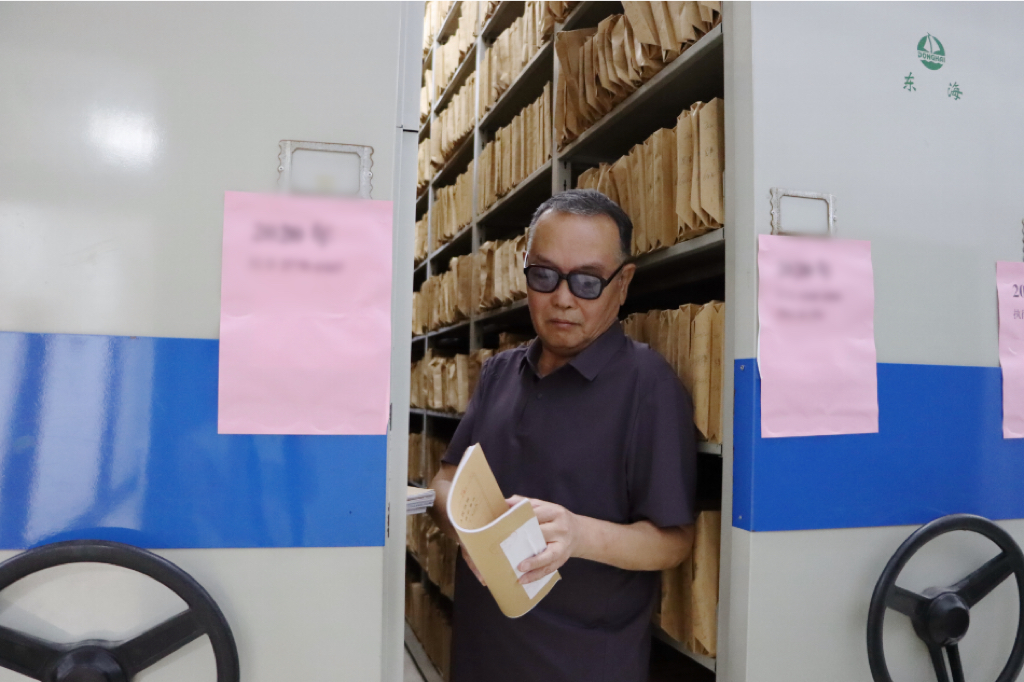

在河南省南阳市宛城区人民法院,就有这样一名“兰台人”——黄中洲,四十余载法院生涯,从在岗到退休返聘,他以老法院人的赤诚,续写着与司法档案的不解情缘。

黄中洲

四十载坚守里的初心传承

星光不负赶路人,岁月难改赤子心。上世纪八十年代初,黄中洲进入法院工作,这一干便是四十余年。同事们总亲切地叫他“黄叔”,这声称呼里,藏着对他的信赖,更藏着对一位老法院人的深深敬意。

2003年,因工作调整,黄中洲与档案管理工作初次相遇,从此与卷宗结下了不解之缘。档案工作注定与寂寞相伴,他却甘之如饴:“触摸这些档案,就像在和过去的司法记忆对话,能清晰感受到法治进步的每一步脚印。”

在岗期间,他始终以认真负责的态度对待每一项工作,面对前来查阅档案的当事人,耐心接待、细致解答,多次获当事人锦旗称赞。在他和其他同事的共同努力下,宛城区法院档案室先后获评“河南省机关档案工作规范化先进单位”“南阳市档案工作先进集体”等称号。

平凡岗位上交出“零差错”答卷

档案库房没有庭审现场的“聚光灯”,只有卷帙浩繁的卷宗和日复一日的重复劳作。但黄中洲始终以敬畏之心对待这份工作:用剪刀细细修剪文件参差不齐的边角,用胶水小心固定易脱落的纸张,戴着眼镜逐页核对目录。四十多年的工作里,他始终保持着一丝不苟的工作态度,从不计较个人得失。

“法院档案是司法活动的‘活化石’,既关系司法公正,也关系法治传承。”这是他常挂在嘴边的话。面对移送的每一份案件卷宗,他都逐页翻阅、分类归档、反复核对,文件边角是否整齐、页码是否连贯、目录是否对应,样样检查到位。在他心中,每一份档案都是司法公信力的基石,容不得半点马虎。

老资历里的“新学问”

“档案工作要跟上时代,就得常学新东西,不然怎么守好这些‘司法家底’。”。面对档案管理的新规定、新要求,黄中洲从不因“老资历”而懈怠。每当有档案管理的相关新规发布,他都会第一时间和年轻同事一起学习,同时将新规融入本院档案管理工作中,不断完善本院档案管理规范。在过去数字化应用不广泛时,他手写了一本又一本卷宗台账,详细记录着多年的档案信息。

随着档案管理走向电子化、数据化,面对信息化新课题,他又主动向技术人员请教,认真录入电子卷宗信息、核对电子档案。同时,他把“安全第一”的理念落到实处,定期排查档案室温湿度、检查防火防潮设备,每一个细节都做得滴水不漏。

四十余年法院生涯中,从青丝到白发,他每天都早早到岗,在卷宗间伏案忙碌,对工作的热情从未因岁月流逝而减退。 2025年退休后,经院内安排,黄中洲被返聘回档案室继续工作。

如今,他每天仍穿梭在档案架之间,用布满岁月痕迹的双手整理卷宗,如同古代兰台里守护典籍的匠人,以持久的力量守护着司法档案的完整与安全。这种“在岗不懈怠、初心永不改”的坚守,正是“兰台人”责任与担当的生动体现,也让我们看到:真正的初心,从不会因岁月流逝而褪色。(吕纪春 高雁鸿)