灾后重建,既要修复受损的房屋与设施,更要抚平邻里间的矛盾裂痕。贵州省黔东南州丹寨县司法局以排调镇宰宿村雨灾纠纷化解为切入点,将矛盾调解深度融入灾后重建全流程,通过联动攻坚、精准施策,既解开了村民“心结”,更打通了灾后重建“堵点”,为汛期灾后恢复重建提供了坚实的司法保障,彰显了司法行政力量在基层灾后治理中的硬核担当。

入汛以来的多轮强降雨,给丹寨县宰宿村带来了双重考验,不仅造成房屋受损、地基垮塌的“硬件”创伤,更因灾害引发了邻里间的“软件”矛盾,直接阻碍灾后重建进程。

6月底至7月初,宰宿村3组村民杨某高的宅基地因山体滑坡发生地基垮塌,土石砸中邻居杨某文房屋,导致墙面开裂、屋檐受损。双方陷入灾后重建中房屋修缮这个核心问题,

杨某文认为对方应全额承担费用,才能尽快修复房屋、恢复生活;杨某高因自身宅基地被毁已是受害者,且家庭经济困难,无力全额赔偿。更棘手的是,垮塌土石未清理、山体隐患未排除,既影响杨某文家的居住安全,也让后续重建工作难以开展。村“两委”首轮调解未果,矛盾若持续激化,不仅两户人家的灾后重建要“停摆”,还可能引发更多村民对重建进度的担忧。

“灾后重建等不起、慢不得,矛盾纠纷必须快速化解,为重建扫清障碍。”排调司法所迅速响应,将这起纠纷纳入“灾后重建矛盾攻坚清单”,联合镇平安法治办、农服中心、自然资源所及村“两委”组建专项工作组,把调解现场变成了灾后重建的“前线指挥部”。

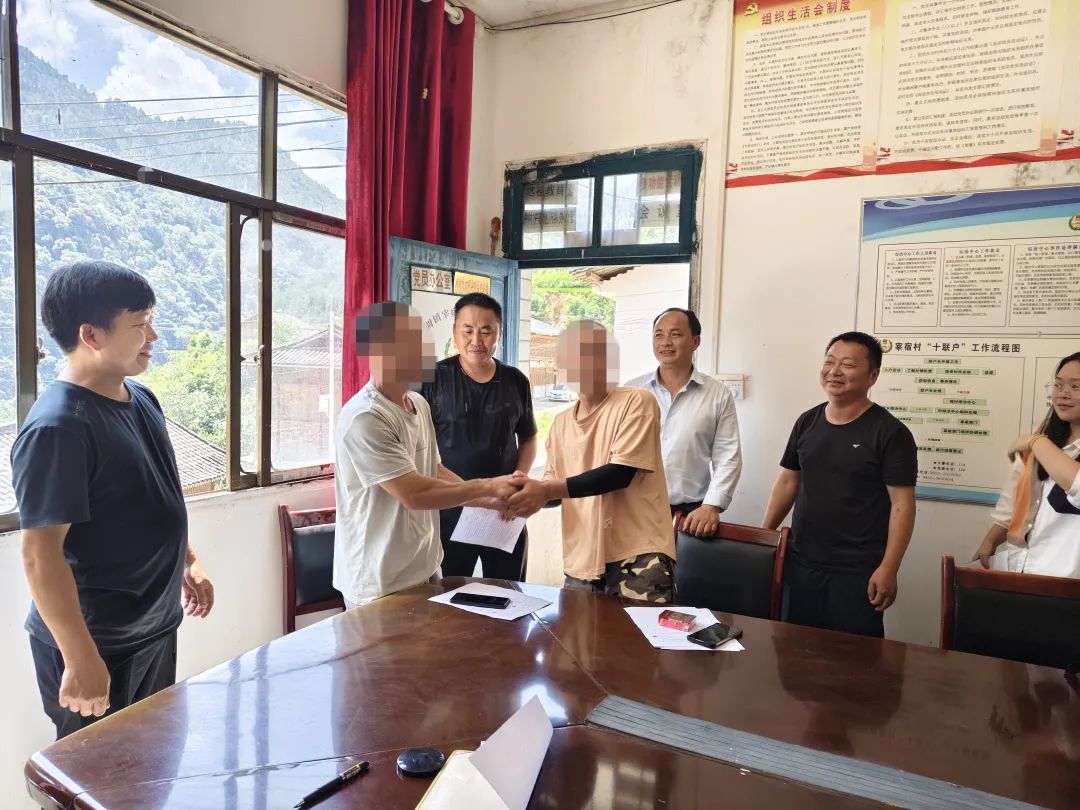

工作组首先聚焦重建最紧迫的安全问题,踩着泥泞山路实地勘察:丈量垮塌土石范围,是为了制定清理方案;标记房屋裂缝位置,是为了评估修缮难度;拍摄影像固定证据,既为责任划分提供依据,也为后续重建验收留存档案。在村委会“说事堂”的调解中,工作人员始终围绕“如何让两户尽快完成重建、消除安全隐患”展开沟通。他们一边用民法典中相邻关系、侵权责任等规定明确责任边界,让双方明白“谁该为重建做什么”;一边结合乡村“邻里互助共渡难关”的传统,引导大家回忆往年共抗灾害的经历,让双方理解“灾后重建需要抱团取暖”。3小时的调解,不仅是矛盾的化解,更是灾后重建方案的协商:从房屋修缮费用到土石清理分工,从隐患排除措施到后续协作机制,每一个细节都指向“如何让重建落地”。

达成的协议,字字句句都是灾后重建的“施工图”,让两户村民的重建之路有了清晰指引。

即时修复有保障,杨某高当场支付的1800元补偿金,专款用于墙面修补和屋檐加固,让杨某文家能立刻启动房屋重建的第一步,避免因资金争议耽误修缮时机。环境清理促重建,杨某文主动协助清理垮塌土石,并提供闲置空地临时堆放,解决了重建中的“垃圾清运”难题,为后续地基加固、设施修复腾出空间,也体现了灾后邻里互助的重建氛围。隐患排除固根基,明确的“三条标准”为杨某高修建堡坎划出了安全红线。不占排水沟、混凝土强度达标、经村“两委”查验,从源头避免二次灾害,让两户的重建成果能经得起未来的汛期考验。分工协作防反复,堡坎竣工后由杨某文完成排水沟硬化,通过清晰的责任分工,避免未来因排水问题引发新矛盾,保障重建后的居住环境长期稳定。

这份协议不仅解决了两户的眼前问题,更形成了一套“灾后重建邻里协作机制”,由村“两委”存档监督,为其他村民在重建中处理类似问题提供了可复制的范本。

下一步,丹寨县司法局将把此次经验推广到全县灾后重建工作中。通过开展“灾后重建矛盾专项排查”,提前介入地质灾害点、受损房屋周边的潜在纠纷;结合“重建普法进乡村”活动,讲解相邻关系、安全建设等法律知识,让村民明白重建中的权利义务;建立“重建纠纷快速响应机制”,确保矛盾出现后快速介入调解,用高效的纠纷化解,为全县灾后重建保驾护航,让每一户村民都能在法治护航下,早日重返美好生活。