编 前

自2021年民法典正式施行以来,这部“社会生活百科全书”已成为法治中国建设的重要里程碑。民法典通过系统性整合民事法律规范,构建起以“权利保障”为核心的现代民事法律体系,在司法裁判中努力实现“同案同判”的标准统一,在社会治理中推动“法、理、情”的有机融合,更在全民普法中培育起“遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治信仰……

一、某基层法院2022年以来人身安全保护令实施状况

《中华人民共和国民法典》以及《中华人民共和国反家庭暴力法》以实现家庭关系和谐、夫妻忠诚为目的,杜绝家庭暴力行为的发生,从人身安全保护令的申请主体、实施主体、协助主体、保护措施以及违法后的制裁措施等方面,对人身安全保护令进行了规定。然而,从司法实践效果来看,上述法律规范尚未充分释放预期效能。自2022年《最高人民法院关于办理人身安全保护令案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《规定》)出台后,最高人民法院共受理人身安全保护令案件4件,均采用新保护令案号,适用特殊程序进行审理。目前此类案件在数量规模与审理质效方面仍存在提升空间。

该类案件的具体分布情况与特点

1.人身安全保护令的申请数量有限。申请人身安全保护令案件的数量在家事案件中所占比例较低。因受传统思想观念束缚,当事人运用法律手段维权意识不足。家庭暴力手段多样性,不仅包括言语上的谩骂辱骂、身体上的物理攻击、心理上的精神折磨,还包括一些强迫性行为、经济上的控制和冷暴力等。家庭暴力的手段多样性及成因复杂性,导致一些受家暴者对于自己遭受的暴力行为认识不足,缺乏反家暴意识。反家庭暴力法实施以来,公众对人身安全保护令的知晓度并不高,提出保护令申请的极少,不能充分利用法律维权。样本文书中,申请人与被申请人的关系主要为夫妻关系、父母子女关系。其中夫妻关系3件,父母子女关系1件。

2.申请人举证不充分,法院调查取证难度大。反家庭暴力法规定,法院应当在72小时内作出人身安全保护令或者驳回申请;情况紧急的,应当在24小时内作出。法律对于家庭暴力案件规定了较短的审理期限,有利于及时保护当事人的合法权益,但对案件的证据收集提出了更高的要求。一般而言,由于家庭暴力具有隐蔽性、突发性,暴力行为发生时,通常没有目击证人,当事人亦无法录制影像资料。多数人身安全保护令案件仅有申请人的自我陈述,未提供其他有效证据,难以形成完整的证据链。正因如此,申请人身安全保护令的案件,绝大多数需要法院进行调查取证。正因为当事人缺少证据意识,4个案件中有1个案件的当事人自行撤回人身安全保护令申请。

3.人身安全保护令执行力度和惩戒措施力度不足。实践中,人身安全保护令签发后,被申请人仍会发生违反人身安全保护令的行为,比如继续实施家庭暴力,以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由及经常性谩骂、恐吓等方式侵害申请人身安全保护令人或者骚扰申请人身安全保护令人。这就涉及人身安全保护令发出后的执行问题。对于被申请人违反人身安全保护令的规定,尚不构成犯罪时,可以适用治安管理处罚,但是由于人身安全保护令还涉及行为执行,对被执行人进行行为执行是由法院执行,还是由公安机关执行,尚存争议。样本中的4个案件,由于后续申请人未申请执行和其他保护措施,还有待进一步研究。

二、对人身安全保护令实施中的缺陷与不足的反思

(一)人身安全保护令涉及法定保护措施的法律逻辑自洽性问题

1.新增法律概念司法认定障碍问题。民法典侧重于民事权利的构建与保护,其在婚姻家庭编中原则性规定家庭成员禁止家庭暴力,并且规定离婚的法定条件之一是夫妻一方实施家庭暴力。反家庭暴力法将家庭暴力定性为家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。作为基本法律的反家庭暴力法在早于民法典颁布施行之前,便已经将家庭暴力的外延从身体类伤害扩展至精神类伤害,并且已经将人身安全保护令作为一项明确的保护措施进行具体的条款规定,也规定了具体的保护措施:禁止被申请人实施家庭暴力,被申请人骚扰、跟踪、接触申请人及其相关近亲属以及“其他措施”等兜底性规定。作为兜底性规定,基本法律不得与上位法相冲突。同理,与民事、社会等基本法律处于同一位阶的司法解释,在对“其他措施”作出规定时,更应严格遵循法律边界。《规定》对反家庭暴力法规定的“保护申请人人身安全的其他措施”进行了进一步的阐述,其中涉及不得在申请人住所等一定范围内从事可能影响其正常生活、学习等活动,而“活动”的含义之一是为某种目的而采取的行动。这就使得该解释在明确“其他措施”的同时,衍生出如何准确认定法律意义上“活动”范围的新问题。

2.存在程序法与实体法相互冲突的可能性。《规定》第九条规定,以曾经作出的人身安全保护令主张存在家庭暴力事实的,在离婚等案件中不能直接作为家庭暴力法律事实必然存在的依据,要按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》进行综合性认定。但是民法典与反家庭暴力法又将当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险作为审判机关出具人身安全保护令的依据,出具人身安全保护令也说明已经发生或者存在发生家庭暴力的可能性,如果以仅具有可能性说明不存在家庭暴力,相当于将此危险性或者急迫性排除在认定夫妻感情是否破裂的证据中,将家庭暴力的文字解释局限在身体上的伤害,因为如何解释家庭成员已经存在精神上的伤害或者可能存在精神伤害的现实危险性缺乏认定的标准,无法将抽象性的精神伤害具体化、物质化,即使是采取域外流行的危险领域理论,也是要求精神损害于身体上存在具体症状,以防止精神损害的泛化。

(二)司法实务中对家庭暴力证据的采信缺乏统一且可量化的标 准

1.认定身体性伤害标准证据过于严苛的问题。由于采取人身安全保护令涉及对被申请人相关权利与自由的限制,因此司法实务中认定具体的暴力伤害应采取较为严苛的标准。以参考案例范本为例,在认定家庭暴力的标准方面以身体伤害为主,在伤害的情节上采取的是一年两次以上且以实际造成肉体外观伤害为参考、以医院诊断证明或者基层群众性自治组织出具材料进行佐证,对于当事人的陈述、实施暴力人模糊性的保证书、亲友或者未成年子女的证人证言采信不足。

2.精神性暴力伤害的证据认可标准较低问题。《规定》第三条将反家庭暴力法中精神性暴力伤害扩展至经常性跟踪、骚扰等方式,但是此种精神性暴力方式于司法实务上证据采信度较低。以参考案例范本为例,基本均未采纳申请人的精神暴力主张。究其原因:首先是申请人采集证据有污染,尤其是电子类证据片段化、碎片化严重,采集的录音、短信等证据缺少完整性,证据的合法性方面有待完善。其次,对于精神暴力中的跟踪、威胁等手段,“经常性”的量化认定存在分歧。目前难以明确究竟是以客观发生的实际次数进行累计计量,还是以申请人主观感知的次数作为认定依据,两种认定方式均面临着实际操作障碍。部分承办法官对于社会组织出具的记录性文件认可不足,主观上将其定性为与当事人陈述类似的证据效力,加剧了精神性伤害证据认可度低的趋势。

3.一般不予认可存在家庭暴力危险可能性的证据。大多数学者认为证据具有证明力与证明效力的区别,证明效力产生的法律效果是法官通过对当事人提交的证据进行分析、演绎、归纳,并进行案件事实的认定,在证据采信方面要进行适当的说理,进而得出真实、准确的法律后果。不过,在人身安全保护令案件中,即便涉及家庭暴力危险可能性的证据在证据规则层面满足证明力要求,法院要最终出具人身安全保护令,还需法官基于证据形成“不出具保护令必然导致损害后果”的高度内心确信。因此,申请人提交的此类证据,往往需要进一步补强证明效力,才能达到相应标准。正因如此,以参考案例范本为例,司法实务中对于所谓的家庭暴力危险可能性的证据一般不予认可。由于司法实务中缺乏对人身安全保护令案件中的证明标准以及当事人举证责任的明确规定,承办法官在认定精神暴力时大多数采取高度盖然性标准,导致可能性证据采信率较低。

三、探索人身安全保护令“止暴”新路径

(一)构造人身安全保护令完整性法律体系

1.实现《规定》与反家庭暴力法在法律逻辑上的融合。《规定》规定,被申请人不得在申请人住所等一定范围内从事可能影响其正常生活、学习等活动,对于“活动”的法律范围考虑是限缩性解释,还是扩大化解释,从保护受害人的利益出发,进行扩大化解释有利于增强其心灵上的安全感,同时能积极鼓励其在遭受伤害时申请人身安全保护令,但是从施暴者或者被申请人的活动自由而言,也需要考虑自由限度与保护宽度的统一。笔者以为,可以从两者活动范围的重叠性的概率问题出发,以此解决两者兼顾问题。

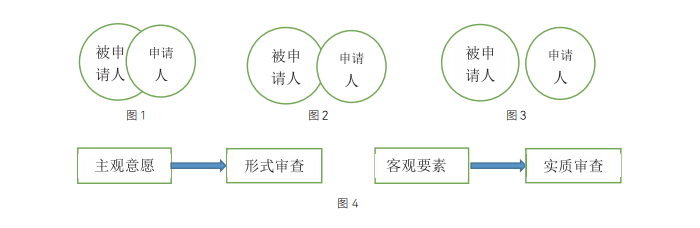

如图1所示,要将被申请人活动的范围限制得更广泛(在活动范围上采取扩大化外延)。如图2所示,对被申请人活动的范围限制采取宽松方式,只有对申请人产生严重影响,则需采取严厉措施。如图3所示,若两者活动范围没有重叠,则自然不需要对被申请人的活动进行限制。

2.完善实体保护与程序保护衔接问题。在司法实务中,对受害者人身安全的保护涉及实体层面的多种情形,包括已经发生的家庭暴力、存在发生家庭暴力的可能性,以及家庭成员已遭受精神伤害或面临精神伤害的现实危险。身体伤害具有具体性和物质性两大特征,与之相对,抽象的精神伤害同样需要转化为具体、可衡量的物质表现形式。那么,家暴受害人该如何将精神伤害进行具体化呈现呢?一是应当将有关部门收集的证据具体化、特定化。例如,可将公安机关在处理家庭成员辱骂、威胁等警情后出具的出警记录、告诫书、询(讯)问笔录等书面材料进行固定。在申请人身安全保护令之前,可委托公安机关、居民委员会等社会组织,或由中介机构对其精神伤害情况进行鉴定,以此增强精神暴力认定的可信度。在程序上,法院可以将此类鉴定意见与医疗机构信息登记和诊疗记录、公安机关出具文件、社会救助机构存录材料相结合,主动实现证据之间的相互佐证与链接,快速查证事实,及时作出人身安全保护令裁定。二是细化案件界定标准。进一步规范“遭受家庭暴力”以及“面临家庭暴力的现实危险”的规定,从主观意愿和客观要素两个方面界定“面临家庭暴力的现实危险”。可采取图4中的审查模式。

(二)扩大实施人身安全保护令的参与主体范围与保护措施

1.扩大人身安全保护令参与主体的范围。在报告人主体方面,反家庭暴力法对于未履行暴力报告义务的主体,规定了严格的法律责任,并且将其限定在“学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、村民委员会、社会工作服务机构、救助管理机构、福利机构及其工作人员”,但是由于民法典规定了离婚冷静期,在该期间内,一方实施暴力的可能性会极大增加。因此,在扩大实施人身安全保护令的申请主体及参与保护措施主体方面,对于夫妻因离婚冷静期分居的特殊情形,应作出特殊的规定,让民政部门同为人身安全保护令的申请主体,并且对于家庭暴力受害人给予必要的保障与保护。同理,律师事务所作为参与解决矛盾纠纷的重要力量,其在发现家庭成员存在遭受家庭暴力或者可能遭受家庭暴力的危险性时,也应当将此情形报告给司法行政机关。司法行政机关履行职责的一个方面涉及执法监督与矛盾调解工作,对于其在监督与矛盾调解过程中发现的家庭暴力行为,是否可以赋予其在无法院出具的人身安全保护令、特殊紧急状况情形下的保护措施执法权限,也是应当考虑予以完善的。

2.强化公安机关、基层妇联组织、村(居)民委员会的执行参与权。虽然法律规定由人民法院执行人身安全保护令,由公安机关、村民委员会以及居民委员会协助法院执行,但实践中,由于相关规定过于笼统和模糊,具体由哪些机构履行哪些职责、如何协助等问题都没有明确,这就导致协助机关并不能很好地实现协助职能。笔者建议通过立法,明确赋予多主体协助执行资格,使其能够参与人身安全保护令的执行工作。同时,依据各协助机构的职能特点与资源优势,在执行、监督、救助及效果反馈等环节进行合理分工,促使各机构协同配合,构建起涵盖申请、执行、监督、救助全流程的多元联动机制,以此确保人身安全保护令得到切实有效的执行。

3.完善人身安全保护令的具体保护措施制度。目前,法律规定违反人身安全保护令的后果成本较低,导致实践中人身安全保护令的保护作用降低。应当从以下几个方面进一步完善人身安全保护令所涉具体性保护措施:就涉限制人身安全保护措施方面而言,拘留措施应当明确由公安机关实施,一是可以解决司法类文件与行政类执法文件之间的冲突;二是拘留所上级管理机关亦是公安机关,彼此之间相互配合、制约更便于强制性人身安全保护措施的落实。就非限制人身保护措施方面而言,不能局限于单纯的书面载明的禁止规定,应当根据违反人身安全保护令的情节轻重,将违反者列入失信联合惩戒对象名单等。

(三)探索建立人身安全保护令逆向反馈制度

针对人身安全保护令实施中取得的效果,单独依靠执行部门或者协助配合部门,不能完全检视其实施效果并改善其不足。为更有效地评估实施成效,建议在采取保护措施时,探索建立被保护人反馈制度。通过类似送达回证样式的信息录入方式,征求被保护人对具体保护措施的意见,收集其使用体验与改进建议。后续对合理可行的措施和意见进行优化完善,并将成熟经验逐步上升至法律、司法解释层面,实现制度的迭代升级。

四、结论

人身安全保护令作为防范家庭暴力的必要手段,其制度效能的充分发挥,离不开配套机制的协同发力。深化反家庭暴力救助机制,能够为受害人提供从紧急庇护到心理疏导的全链条支持;完善执行联动机制,通过公安、社区、妇联等多部门协作,确保人身安全保护令得以刚性执行。这不仅是对反家庭暴力法实施效能的强化,更是对民法典维护平等、和睦、文明家庭关系,保护妇女、老年人等弱势群体权益立法精神的践行。唯有以制度创新推动法律落地,才能真正实现人身安全保护令“定分止争、惩恶扬善”的制度价值,让法治阳光照进每一个家庭。(河南省淮滨县人民法院 韩卓珂 郭安青)

参考文献

[1] 苗炎:《论司法解释的性质和效力位阶》,载《中外法学》2023年第2期,第425—444页。

[2] 陈聪富:《因果关系与损害赔偿》,北京大学出版社2006年版,第226页。

[3] 梁慧星:《裁判的方法》,法律出版社2021年版,第406页。

【本文刊载于《人民法治》杂志2025年5月下(总第202期) 专题研究栏目】