苍翠大秦岭(王佳良 摄)

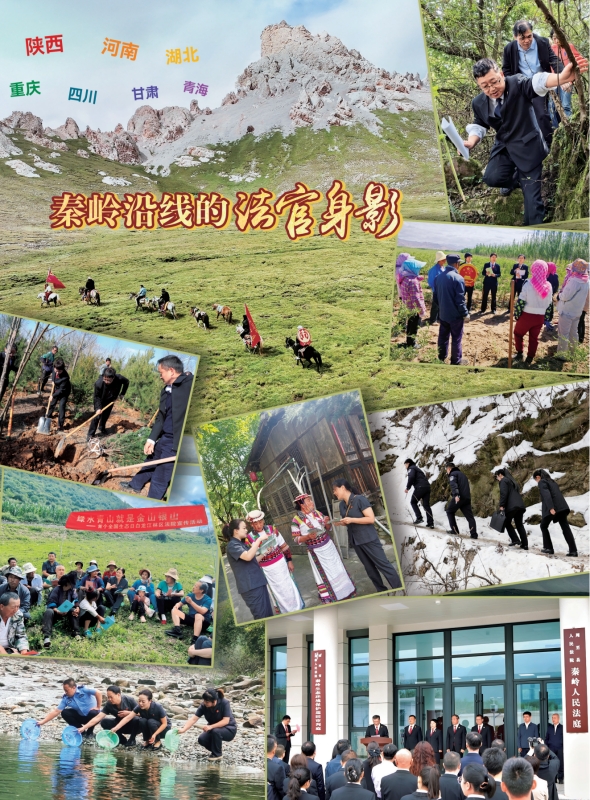

渭水之南,汉江以北,这条长达1600公里的地质巨龙自莽莽昆仑破空东来,在陕西省境内隆起一道海拔2000米至3767米的生态脊梁。

主峰太白山积雪终年不化,冰川遗迹与第四纪地质剖面凝固着46亿年的星尘往事。

作为中国南北气候分界线,秦岭以逶迤峰峦划开长江与黄河,和合南北,将温润与莽苍同时馈赠给三秦大地。

这是一座被历代诗人反复吟咏的山脉。李白叹“蜀道之难,难于上青天”的蜀道至今在峭壁上深深镌刻着盛唐气象,蓝田猿人遗址的旧石器与半坡陶纹在此完成文明对话,张载在横渠书院提出的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”至今仍在松涛间回响。道教全真派在终南山修炼千载,重阳宫钟声与当代终南隐士的茅棚构成穿越时空的精神图谱。当朱鹮掠过洋县稻田,羽翼穿梭《诗经》“黄鸟于飞”的古老韵脚,又在生态监测镜头里写下现代保护史诗。

这座山脉承载的不仅是自然、文化遗产,更是当代中国法治进程的立体注脚。当生态文明建设成为时代命题,陕西法院正以环资审判为笔,不断在绿水青山间书写着司法守护民族祖脉的新篇章。终南山下的巡回审判车,正将“绿水青山就是金山银山”的理念播撒在秦岭七十二峪之间。

2023年5月,洋县人民法院用马某采挖 “蕙兰” 案生态修复资金,在国家公园开展生态修复活动(鲁冲 摄)

从一起羚牛伤人案说起……

夏日的早晨,天亮得很早,阳光照在大片的麦田里,与远处绵延的秦岭群山构成一幅山河壮美的画卷,天空不时还有朱鹮翩翩飞翔的身影。

“以前我们只知道洋县有朱鹮,但是太少了,好多本地人都没有见过朱鹮,只有到朱鹮保护站才能看到;现在不一样了,每天抬起头来就能看到朱鹮。”居住在洋县草坝村的村民张某某说。

近年来,陕西法院通过采取各种措施促推改善珍稀野生动物栖息环境、保护生物多样性,使朱鹮保护成为世界濒危物种保护经典范例。陕西省高院设立秦岭生态环境保护巡回审判庭,成为全国省级层面第一家环境资源巡回审判组织。汉中洋县人民法院建立了秦岭“四宝”司法保护基地,守护朱鹮、大熊猫、金丝猴、羚牛等秦岭珍稀野生动物及其栖息地。汉台、城固等九家秦岭沿线的基层法院分别设立秦岭生态环境司法保护工作站,保护秦岭重点区域生态环境。

随着生态文明建设的深入推进,秦岭野生动物栖息地和生存空间不断扩大,野生动物伤人事件也时有发生。

2023年3月,茅坪镇朝阳村村民郑某海被巡山人员发现死于村小河沟路边。经洋县公安局勘验检查和林业局调查确认,郑某海是被羚牛致伤而死亡的。

郑某海的事情发生后,当地林业部门、财政部门按照《陕西省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿办法》及其实施细则规定,对郑某海的死亡给予一次性损害补偿金。由于郑某海亲属对补偿金的分配未达成一致意见,补偿金未能及时兑付。

郑某海的父母已亡故,郑某海生前育有两个女儿即张某彦、张某怡,是郑某海的第一顺序法定继承人。张某彦、张某怡以生命权纠纷为由,一纸诉状将洋县林业局起诉至洋县人民法院,要求赔偿损失。

“该案是一起典型的保护动物致人死亡引发的生命权案件,就案件本身来说,原告的诉求比较简单,案情也并不复杂。”承办法官高钰晶说道。

为了使案件办理实现政治效果、社会效果和法律效果的有机统一,承办法官高钰晶到案发现场实地查看,与相关单位、村民进行座谈,并组织受害人家属与洋县林业局进行调解,但双方未能达成共识。为确保受害人家属能及时得到赔付,洋县人民法院对该案进行了审理,依法作出判决:洋县林业局向张某彦、张某怡支付省级财政已划拨到位的补偿金;市、县级财政各分担的部分补偿金,由洋县林业局向财政主管部门申报后支付;驳回原告其他诉讼请求。

这份判决生动地体现了兼顾野生动物保护与维护人民生命财产安全的双重目标,妥善处理了民生、发展和保护的关系。

本案宣判后,双方当事人对判决结果都很满意,洋县林业局也及时向受害人家属支付补偿金。

“案件办理中我们发现,野生动物闯入群众生活区域或者群众误入野生动物保护区的现象时有发生,如何预防野生动物伤人事件再次发生?”高钰晶陷入了思考。

为了保障和促进人与自然和谐共生,汉中市洋县人民法院及时发出司法建议书,建议洋县林业局通过采取在野生动物保护区设立警示标志、在动物活跃期增强巡逻等方式,切实增强周边群众的防范意识,确保周边群众的人身、财产安全。

洋县林业局收到司法建议书后高度重视,积极采纳了建议内容,通过招募护林巡查员、在野生动物经常出没区域设立警示标志、发放野生动物伤人安全防护手册等方式进一步提升保护区管理水平,有效预防了此类情况的再次发生。

2023年10月,张某彦、张某怡诉洋县林业局生命权纠纷一案入选最高人民法院发布的国家公园司法保护典型案例。

“这个案子能入选最高人民法院发布的典型案例,对我们来说是莫大的肯定和鼓舞,也更加坚定了我们小案不小办的决心。”在得知该案入选后,高钰晶兴奋地说。

2023年8月4日,安康铁路运输法院、陕西省秦岭南麓地区人民检察院、宁陕县人民法院等九家单位在宁陕县共同开展“凝聚生态共识 护航绿水青山”秦岭生态保护联合巡山护林行动(宁陕县人民法院 供图)

还秦岭深处一片安宁

大山深处,白雪皑皑。在经历了春的稚嫩、夏的幽静、秋的繁盛后,冬季的秦岭更显巍峨冷峻。

“快点,快点!”在秦岭深处的一个矿洞内,催促的声音此起彼伏。一个个黑色的身影,快速地将一罐罐腥臭的液体喷涂到矿壁之上。

这是发生在秦岭深处的一起非法提炼黄金的案件。作为某环保科技公司法定代表人的蒋某,将环境保护置之脑后,知法犯法,伙同他人,预谋通过非法“洗金”作业,在秦岭深处一废弃金矿洞内获取不法利益。蒋某等人通过精密谋划,将非法购买的剧毒氰化钠及氢氧化钠,运至秦岭某峪内的矿洞内,在没有任何防渗漏措施的情况下将混合的剧毒溶液喷涂到废弃金矿的洞壁上。废液通过矿洞地面挖出的沟道排入收集池循环使用,部分废液通过矿洞壁侧的渗水渠直排至矿洞外,矿洞内外及附近水质逐渐被氰化物污染,危险悄悄笼罩了这片原本纯净美丽的大山……

蒋某等犯罪嫌疑人在矿洞外发现脚印,为掩盖罪行,匆忙将130余袋危险物质及170余桶废液等物撕毁标签后随意丢弃在矿洞内,然后慌忙从山中逃脱。

公安机关经过紧张的前期调查工作,立即对蒋某等犯罪嫌疑人展开了抓捕。经过案发现场勘查,蒋某等人的非法操作造成大量剧毒物质外泄、渗透,严重污染环境。春节将至,天气即将回暖,气温开始上升,污染物很快会随着松动的泥土和融化的雪水加速下渗,届时将会对附近村民及生态环境造成更加不可逆转的危害,污染处置工作刻不容缓。对此,相关部门迅速介入,立即对现场矿洞内巷道的沾染物及遗留的废弃物进行无害化处理,为此花费监测、修复费用113万余元。

随着抓捕和调查处置工作的结束,案件被移送到西安市长安区人民法院,蒋某等五名被告人认罪,但对公诉机关一并提出的附带民事公益诉讼部分赔偿100万余元的处置费不认可。合议庭经过讨论,认为五名被告人犯罪事实清楚,证据确实充分,已构成犯罪。但除了定罪量刑,法官们考虑的问题仍有很多,其中113万余元的生态环境修复费用是案件处理的重中之重。合议庭仔细审查每一份证据,数次对本案件细节进行讨论,对处置方式及费用的计算、支付情况等逐一审查,法院最终认为,本案相关部门处置方法、费用及计算均合理得当,应予支持。

最终,西安市长安区人民法院一审以非法买卖、运输、储存危险物质罪、污染环境罪对蒋某等五人数罪并罚,分别判处五年五个月至一年十一个月不等的有期徒刑,没收违法所得,并处罚金;判决五名被告人连带赔偿生态环境监测和修复费用共计113万余元,并公开赔礼道歉。宣判后,部分被告人提出上诉,西安市中级人民法院经过二审审理,裁定维持一审判决。

近年来,陕西法院通过刑事司法手段对涉秦岭破坏案件的雷霆打击,彰显着“刑责治污”的法治决心,更重塑着“破坏必究”的社会认知,让“破坏秦岭必受严惩”的法治观念深入人心,多起案件的高质量办理,体现了刑事司法在秦岭保护中的独特价值。西安法院通过签署《打击破坏秦岭生态环境违法犯罪行刑衔接工作办法》,建立“行刑衔接”机制,实现与检察机关、生态环境部门线索的双向移交,确保工作衔接顺畅,做到衔接工作制度化、常态化。

让红豆杉再次生长

2022年商洛兰花入刑第一案被告人魏某某,在秦岭红豆杉司法保护基地补植红豆杉,进行替代性生态修复(洛南县人民法院 供图)

2023年的清明时节,细雨蒙蒙,商洛市洛南县的音乐小镇被一层薄雾轻轻笼罩。在秦岭红豆杉司法保护基地里,一位身着法官服的女法官正俯身查看一排排新移植的红豆杉树苗,她就是洛南县人民法院行政审判庭庭长、环资审判团队负责人周梦琳。

“这些红豆杉来之不易,它们来自我审理的一起非法采挖案件。”周梦琳轻抚着眼前紫褐色的树干,眼中闪烁着温柔的光芒,“看到它们现在的存活率超过90%,我真的很欣慰。”

作为全国首个秦岭红豆杉司法保护基地的推动者,周梦琳已经在秦岭这片土地上扎根了29年,亲历了环资审判从无到有的深刻变革。

时间回到2020年的春天,那时的周梦琳正面临一个棘手的案件——石某非法采挖野生红豆杉案。当被盗挖的红豆杉被追回时,她却发现野外移植的存活率极低,不足三成。

“不能让这些珍贵的生命就这样消逝!”周梦琳暗自下定决心。她带着厚厚的卷宗,开始走访林业专家,寻求专业的植树意见。她还三次亲赴案发地进行实地调研,观察地形、气候,试图找到最佳的解决方案。

2021年2月,西安市长安区人民法院办案法官冒雪前往案件现场查看情况(长安区人民法院 供图)

在一次调研归来的路上,周梦琳的脑海中突然闪现出一个念头:“为何不建立一个红豆杉司法保护基地,让这些古树得到更好的养护?”于是,她开始积极联络林业部门和文旅企业,共同商讨这个计划。

经过数月的筹备后,一个占地38亩的司法保护基地终于在洛南县4A级景区音乐小镇落成。周梦琳创新性地提出了“法院监管+专业养护+企业托管”模式,确保每一起案件的生态修复都能有章可循、有法可依。

随着基地的正式运行,10余起案件的当事人通过补种235株红豆杉实现了替代性修复。这一模式不仅得到了社会各界的广泛赞誉,还被写入了最高人民法院的环资审判白皮书。

如今,站在司法保护基地里,周梦琳感慨万千:“这是我人生中最有意义的事情之一。我希望通过我们的努力,能够让更多的人认识到保护环境的重要性,共同守护这片绿水青山。”

“我也是‘法律明白人’。”

“同志你好,我来缴赔偿金了,以后再也不乱砍树木了。”

被告张某拿着生态修复赔偿金来到主审法官薛洁办公室。张某是宁强县禅家岩镇张家坝村人,2021年起,为发展椴木香菇栽培项目,张某在未取得林木采伐许可证的情况下,先后两次雇用他人将禅家岩镇秦巴山深处的青冈树砍伐,共砍伐树木987棵,且树龄多为40年、50年以上,对生态环境造成较大破坏。

2023年3月,宁强县人民法院携手县人民检察院、生态环境局等相关职能部门在汉江源头共同建立秦巴生态司法修复基地(宁强县人民法院 供图)

2024年11月,西安市鄠邑区人民法院办案法官现场查看涉案土地复耕复种情况(鄠邑区人民法院 供图)

2024年3月11日,商洛市中级人民法院与商州区人民法院、洛南县人民法院、洛南县人民检察院干警在洛南县音乐小镇秦岭红豆杉司法保护基地植树(商洛市中级人民法院 供图)

2019年3月,洋县人民法院干警前往羚牛伤人案件现场勘查,收集相关证据(洋县人民法院 供图)

2023年3月,检察机关对张某破坏生态环境的行为提起民事公益诉讼。

庭审中,主审法官薛洁秉持着惩罚不是目的,让被破坏的生态环境得到修复才是最紧迫的目的的环资审判理念,不断向张某释法明理,阐释保护秦岭生态环境的重要性,最终张某认识到自己的错误,表示愿意承担修复生态环境的责任。

“以后再也不乱砍树木了”、“我知道环境保护的重要性了,再也不随意捕捞了”……

环资审判的最终目的不是惩罚,而是要通过环境资源案件的审判让当事人、辖区群众形成生态环境保护的理念。

“我房屋后面有两棵树,能不能砍伐”、“冬天林地里有好几棵松树被大雪压倒了,我可以砍伐回家做柴火吗”、“野猪破坏庄稼,我可以猎捕吗”……

秦岭深处秋意已浓,万物萧瑟,但阳平关村的普法现场,场面却异常热烈。村民们你一言我一语,向前来开展普法宣传活动的薛洁提出了一连串问题。

“只要不属于珍贵树木,自留地和房前屋后的零星林木是可以不办理采伐许可证就砍伐的”、“林地的松树被大雪压断,但也不可以私自砍伐”、“野猪不可以随意捕杀”……

“现在我也是‘法律明白人’。”村民笑着说。

2023年4月,商洛市柞水县人民法院在牛背梁国家森林公园设立“秦岭·牛背梁生态环境司法保护基地”(柞水县人民法院 供图)

针对辖区内群众秦岭生态保护意识淡薄、涉秦岭区域滥伐林木等生态环境破坏案件频发的情况,汉中法院加大巡回审判、就地办案力度,积极邀请人民群众、代表委员等旁听庭审,扩大公众参与影响力。充分利用六五环境日、全国生态日等时间节点和环境资源重大案件审判节点,联合相关部门开展环境保护法律宣传、增殖放流等活动,极大地提升了辖区社会群众对秦岭生态环境的保护意识。

近年来,陕西三级法院先后召开环资审判工作新闻发布会21次,发布典型案例189件,发布环资审判白皮书5份,发放环境保护宣传资料72890册,进行巡回审判68次,通过常态化的法治宣传引导社会大众树牢环保法治意识。中央电视台、新华社《国内动态清样》、《人民日报》、《法治日报》、《人民法院报》等主流媒体对陕西法院生态环境保护工作进行重点报道。2024年,陕西法院受理各类环境资源案件的数量大幅下降,集中反映了生态环境保护治理力度不断加大、全社会环保意识不断提升,人民法院促推生态环境治理取得了积极成效,展示了陕西法院人守护绿水青山的决心,展现了维护人与自然和谐共生的生动实践。(本刊通讯员 文涛)

【本文刊载于《人民法治》杂志2025年3月上 (总第197期) 特别报道栏目】