摘要:我国在全球数字经济快速发展的大趋势下,不断加快数字产业化和产业数字化的转型。为了解决数字经济发展之需,各地纷纷尝试出台地方数字经济促进条例,完善相关领域的立法配套。但是,我国现有的数字经济地方立法体系仍然存在立法协同性不足、立法地方保护主义显著、立法缺乏上位法指导等问题。本文通过分析现今我国地方数字经济立法现状,明晰地方数字经济立法困境,以此寻求优化地方数字经济立法路径。这不仅可以适应我国数字经济发展要求,还有助于推进地方数字立法协同进程,完善中国特色社会主义数字经济法治体系。

关键词:数字经济 地方立法 协同立法 数字立法

一、问题的提出

当前,数字经济已成为经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域,加快数字经济立法已成为当务之急。在现有的地方经济立法实践中,地方立法混乱无序,由此产生了一系列的相关问题——各省市相继出台数字经济促进条例,但其框架内容存在雷同;省市间条例位阶不明;区域间立法机关缺乏沟通机制,地方保护主义难以避免。因此,从现状、困境及释因等方面出发,对地方数字经济立法进行分析,结合数字经济发展规律与数字经济立法现状,为我国地方数字经济立法提出有效改善路径是当前立法阶段的当务之急。

二、地方立法现状

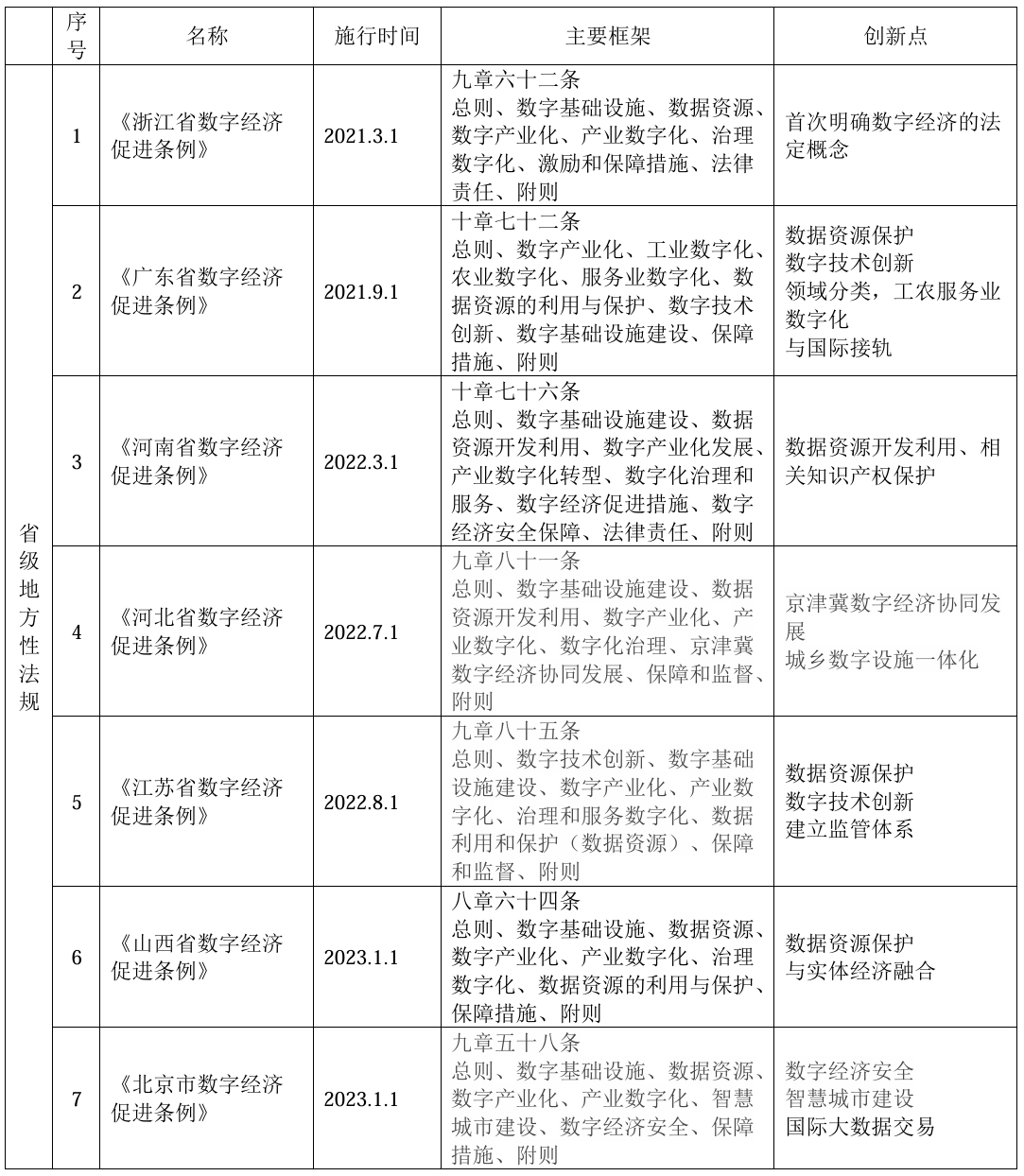

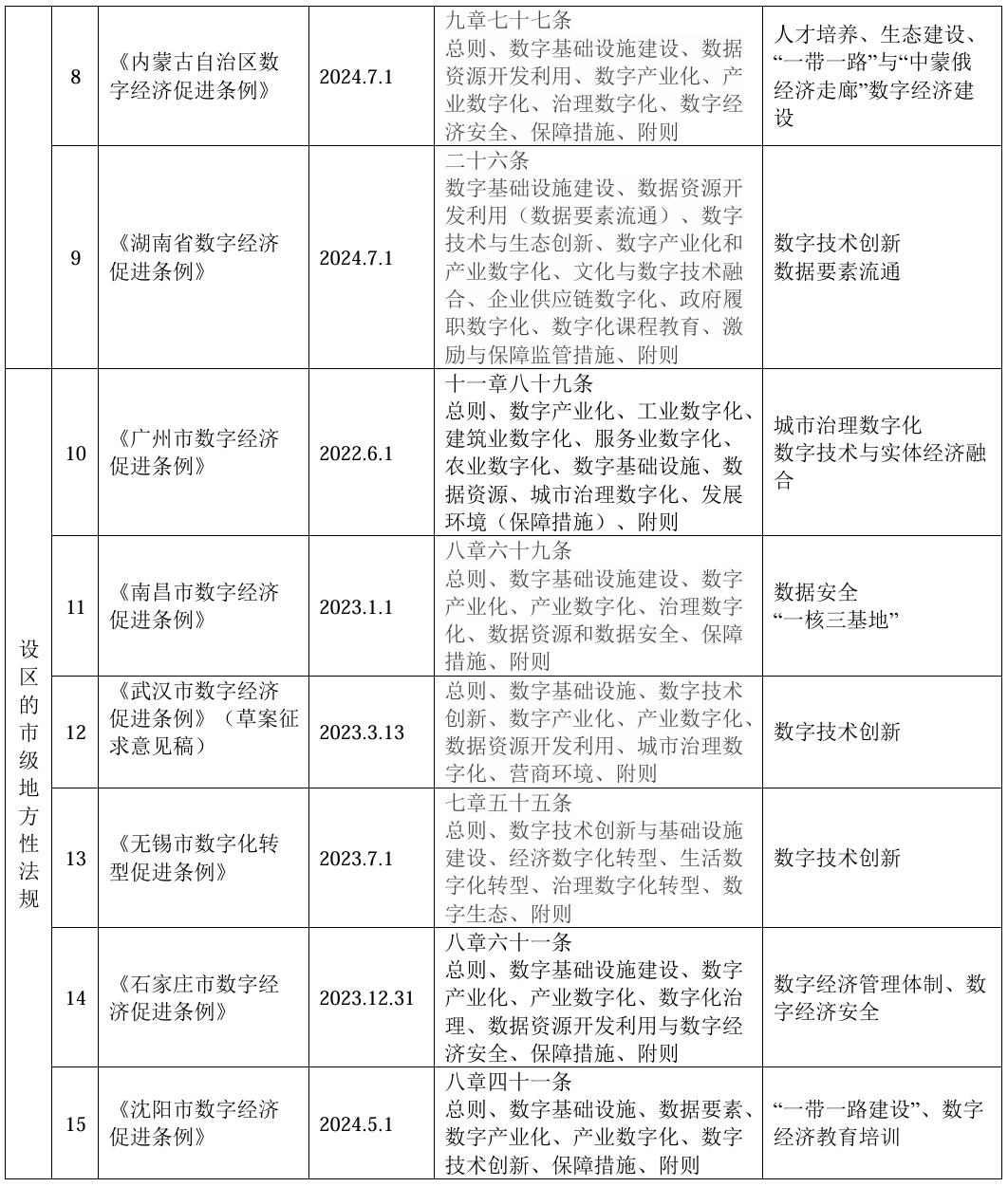

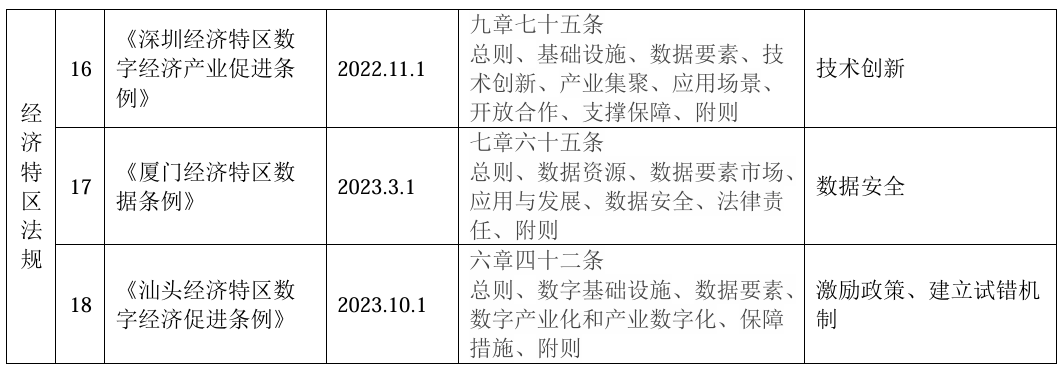

截至2024年10月,除港澳台地区外,我国国内共出台18部数字经济地方性法规,其中包含9部省级地方性法规(浙江、广东、河南、河北、江苏、山西、北京、内蒙古、湖南)、6部设区的市级地方性法规(广州、南昌、武汉、无锡、石家庄、沈阳)以及3部经济特区法规(深圳经济特区、厦门经济特区、汕头经济特区)。有关省、市、经济特区制定《数字经济促进条例》的情况详见图1:

图1 有关省、市、经济特区《数字经济促进条例》一览

上述条例是我国地方促进数字经济发展的重要法律成果。通过对这些地方立法样本深入分析,笔者发现各地《数字经济促进条例》具有以下共同特征:一是注重数字基础设施建设;二是强调数字产业化与产业数字化;三是突出数据资源利用;四是聚焦数字化进程。由此得出结论:各地相关立法均围绕基础设施、产业、数据资源及发展保障等方面展开,足以满足本地数字经济发展要求。

但是,各地不可避免地立足于本区域发展概况,从而在不同程度上忽视全国范围内的协同问题。对照可得出,各地数字经济促进条例存在问题如下:一是概念差异,各地对相关概念的定义不同,给数据生产者与使用者带来了选择与适用的难题,阻碍了不同区域间的正常经济交流;二是忽视数据的流动性,各地未进一步探究数据要素流通及其效益,以致本地发展路径稍显闭塞;三是视野稍狭隘,多数省市忽略其与他地甚至全国的立法协同。

三、地方立法困境

根据以上论述可以得出结论:我国地方数字经济立法虽取得了一定成果,但仍面临着巨大阻碍。笔者认为,主要问题如下:

(一)地方立法协同性不足

随着数字经济促进法立法进程的推进,地方立法协同问题突显。这一问题主要体现为:规范调整事项的跨域性不足;规范空间效力的跨域性受限。

数字经济的快速发展对立法实践提出了更高的要求,为了满足数字经济区域一体化发展的改革进程与中央区域协调发展的顶层设计需要,地方立法机关就必须重视各地相关法律规范的跨域性。[1]反观现今我国数字经济法的立法进程,各地的数字经济促进条例对数字经济的区域协同发展问题鲜有涉及。地方立法权限来源于中央,中央无明确指导下,一般的地方单独立法往往难以从整体角度去处理不同行政区协同治理及其与法律制度衔接协调的问题。[2]

地方立法的空间效力只限于立法机关所在的行政区,即相关法律规范只在这一范围内发生效力。根据《立法法》法相关规定,区域协同法规在“本行政区域或有关区域内实施”,但是“有关区域”的概念又难以明晰。这些相关规定给我国数字经济促进法的协同立法带来了极大的阻碍。具体来说,某省规定的流通规则与其他省份的流通规则可能会发生解释冲突,在法律位阶相等的情况下,这一问题始终不能得到合理有效的解决。

由此可见,地方在规范调整事项的跨域性和规范空间效力的跨域性方面均存在不足,地方立法协同性有待提高。

(二)立法中的“地方保护主义”倾向显露

地方现有法规虽然各具特色,但均立足于地方经济发展需求,受自身立法基本格局所限。[3]其不可避免地以本地利益为重,谋求自身快速发展。以《广州市数字经济促进条例》为例,它将数字经济概念中的“信息通信技术”替换为“数字技术”,并将“数字技术”扩大解释为“围绕数据的产生、传输等所形成的各类技术,当前主要包括互联网、新一代移动通信等技术。”这些技术本身就是广州市的优势技术,又凭借该概念的延伸获得了额外的资源支持,进一步稳固了自身的优势地位。不仅如此,其还借此地位吸引外部技术流入,从而形成技术“垄断”,阻碍此类技术在全国范围内的正常流通,压缩了其他地区的发展空间。

上述的地方保护主义倾向是我国数字经济地方立法的固有弊端,需在立法实践中进行调整与改善。

(三)缺少上位法的指导

截至今日,我国统一的《数字经济促进法》仍未出台,无法为地方立法提供指导。这直接导致了地方数字经济促进条例中部分概念的差异与冲突。各地对数字经济相关法律的立法目的缺乏明确认知,这从根本上阻碍了地方数字经济立法进程,降低了地方数字经济立法的效率。

以《山西省数字经济促进条例》和《江苏省数字经济促进条例》为例,二者均对数据资源的利用与保护做出了专章规定。但是,由于缺乏上位法对“公共数据”概念的明确规定,二者在此定义上存在巨大差异。仅从数据所有者的角度来看,在《山西省数字经济促进条例》中,“应当公开与共享的数据”被定义为“国家机关的政务数据及个人和组织的自由数据”;而在《江苏省数字经济促进条例》中,“应当公开与共享的数据”为“国家机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织、公共企事业单位产生的公共数据资源”。当二者在“实现省与省之间的数据资源共享”方面达成共识时,难免因公开数据规模不匹配、数据安全性等问题产生矛盾。由此,两省间的数据资源共享平台难以真正建立。我国其他地方同样如此。地方数字经济立法不仅未实现其立法目的,反而还为数字经济的突破创新与实质发展设定了限制。

由此可见,上位法指导的缺失是地方数字经济立法的关键“堵点”。而制定统一的《数字经济促进法》必然需要经历较长的立法周期,我国地方数字经济立法仍任重道远。

四、完善地方立法路径

(一)改变立法模式,由地方主导变为中央主导

地方主导的立法模式是导致我国数字经济地方立法困境的重要原因。完善立法路径,首先需要改变固有的立法模式弊端,实现地方主导到中央主导的转变。

首先,要做好现有立法资源的整合工作。对地方法规进行形式整理与内容划分是地方法规资源整合工作的重点。中央立法者应从广泛地在各地的立法实践中寻找共性与分歧,在共识部分加以规范性的确认,在分歧处认真研判,平衡各方利益后作出最符合公共利益的有效整合。笔者认为,立法者还应该充分地考虑到各地数字经济发展不均衡这一实际情况,在较难作出统一整合之处适度给予地方变通权,真正做到良法善治。

在对地方法规进行整合后,为进一步发挥中央主导作用与地方积极性,全国人大应推动部门法制度化、加速制定统一的《数字经济促进法》。对于统一《数字经济促进法》的具体框架构想,笔者将在下文加以阐述。

(二)做好区域立法协同工作

从当前各地数字经济立法的实践经验来看,数字经济协同立法的实体性机制尚未建立。各区域在进行协同立法的过程中,仍然存在前文提到的地方立法混乱无序、地方立法保护主义凸显等问题。因此,需要对数字经济协同立法的实体机制予以完善。

笔者认为,从建立协同立法工作联席会与构建协同立法的利益协调补偿机制这两方面入手,对数字经济协同立法的实体机制构建具有重要作用。

1、建立协同立法工作联席会

各地间常态化的有效沟通是协实现协同立法的必要前提。只有及时、准确地共享立法信息,了解各地最新立法动态,才能有效地进行立法协同工作。笔者认为,应该建立协同立法工作联席会,完善协同立法的信息联动和共享机制。规定由协同立法联席会负责统筹协调起草、讨论、颁布等协同立法的全过程,切实保障协同立法工作的效果。此外,应该设立办公室、秘书处等常设机构,负责处理日常区域协同立法中存在的问题,做好立法协调与沟通等工作。

2.构建协同立法的利益协调补偿机制

区域协同立法必然会导致地方间利益发生冲突,但出于区域经济协同发展的考虑,各地区通常可以在地区个体利益上做出一定的让步。这时,合理平衡并适时补偿是变成为协同立法工作的重点。协同立法机关要做到在地方让步利益的同时不打击其积极性,对地方舍弃的利益进行适当补偿,达到传统行政区的内部利益与新的区域间利益间相对平衡的良好状态。笔者认为,立法者应通过法律制度明确对牺牲一方的补偿内容、补偿方式、补偿来源及实施机构,补偿利益出让方以求区域长效发展。[4]

(三)制定统一的《数字经济促进法》

要实现中央主导的立法模式,我国需要一部统一的《数字经济促进法》。笔者认为,推动数字经济部门法制度化、制定统一《数字经济促进法》具体措施如下:

《数字经济促进法》在性质上属于产业政策法,以促进数字产业发展、合理划分数字经济发展责任为目标。这要求中央在整合分散的单行法,汇编统一《数字经济促进法》的过程中,强调立法目的,明确部门责任,对重点领域进行专章规定。因此,《数字经济促进法》的法典化思路虽与民法典、刑法典一致,但在体例结构上存在显著区别。与传统的“总则—分则”不同,笔者认为,《数字经济促进法》应以“总则—发展领域—责任归属—激励政策—法律责任”的章节框架构建,并在各章节之下进一步细化。

首先,《数字经济促进法》的高促进性与低规制性特点使其不需将重点置于总则部分,而仅需以“立法目的”“适用范围”等类似条款做开篇性陈述,在基本原则的指导下进一步立法。对于发展领域,可借鉴现有地方数字经济促进条例章节,将基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据开发利用与保护等条款并入该章,使《数字经济促进法》由重点倾向发展领域变为发展领域与责任归属并重。

对于责任归属,分析地方数字经济立法样本可以发现:多数地方条例将该部分合并于总则部分,对政府行为作出指导性规定。笔者设想,责任归属规定应尽量避免与发展领域内容重叠冲突,一方面,应对各级人民政府在数字经济领域的应为与可为作出程序性规范;另一方面,应对各部门具体职责明确划分,并处理好区域内数字经济主管部门与本级人民政府的责任权限。

对于激励政策,该部分应聚焦于各级政府如何调动企业积极性,发挥市场发展主体对数字经济发展的关键性作用。可从金融机制、资金支持、技术创新、扶持政策等方面入手,做好政府与企业发展的对接。对于法律责任,以发展领域与责任归属为基础,列举阻碍发展、履职不当应受罚情形,并设置相应经济处罚,为数字经济发展兜底。

五、结语

习近平总书记指出:“要完善数字经济治理体系,健全法律法规和政策制度,提高我国数字经济治理体系和治理能力现代化水平。”[5]我们要清楚的认识到,数据应该是“流动的”、数字经济市场空间应该是“共通的”、数字经济发展机会应该是“共享的”。[6]在数字地方立法实践中,我们应该合理划分明晰央地立法边界,明确中央主导的立法模式,做好区域立法协同工作,最终推动统一《数字经济促进法》的出台。只有“有序”、“有效”,“有质”地推进统一的《数字经济促进法》的立法进程,才符合数字经济发展的根本要求,才符合现代法治发展的客观规律,[7]才能突破数字立法的实践困境。(孙胤博 钟翼飞)

1.[ 王美舒:《如何理解<立法法>第83条:基于“区域协同”类型化的展开》,《政治与法律》2024年第10期。]

2.[ 江婉:《央地立法关系视角下区域协调发展立法之完善》,《求是学刊》,2023年第6期。]

3.[ 席月民:《我国需要制定统一的<数字经济促进法>》,《法学杂志》2022年第5期。]

4.[ 参见宋保振、陈金钊:《区域协同立法模式探究——以长三角为例》,载《江海学刊》2019年第6期。]

5.[参见李涛、徐翔:《做强做优做大我国数字经济》,《经济日报》2023年10月3日。]

6.[参见袁达松:《数字经济规则和治理体系的包容性构建》,《人民论坛》2022年第4期。]

7.[参见张守文:《构建数字经济治理的法治路径》,《东方法学》2024年第5期。]