北京宾至嘉宁国际物业管理集团公司董事长 李政泉(本人供图)

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出:“加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,不断满足人民对美好生活的向往。”物业服务作为与业主日常生活紧密相连的行业,其法治建设程度直接影响着基层社会治理的成效。当下,物业服务领域矛盾冲突不断,追根溯源,在于合同义务履行不力以及监管执法存在短板,急需借助法治手段予以规范和完善。

服务和监管不到位是当前热点问题

近期,笔者走访了60多个住宅小区,对物业服务现状展开调研,并与170多位来自不同居住区域,具有不同年龄性别、文化背景以及经济收入的业主进行访谈。调研结果显示,服务与监管的不到位,已成为业主亟待解决的热点问题。

服务不到位。部分物业服务质量与业主期望存在较大差距,未能依据合同约定的条款(星级标准,即合同约定的服务等级标准)切实履行服务义务。物业常常混淆自身角色,将业主视为管理对象,以管理者的强硬姿态行事,对业主的合理诉求拖延甚至拒绝处理。同时,物业人员岗位职责履行懈怠,致使物业服务质量持续下滑。这一系列问题严重损害了业主的合法权益,使业主在行使法律法规赋予的权利时遭遇重重阻碍。

监管不到位。一方面,部分相关职能部门监管意识淡薄,对业主反映的合理问题未能及时、有效地处理。另一方面,部分小区存在物业服务质量与收费标准不匹配的情况,公共收益公开不及时、不全面。小区环境保洁工作无法常态化开展,垃圾堆积如山;门岗值班人员在岗不作为,形同虚设。公共绿地被肆意侵占,外墙面脱落、房屋顶层漏水等问题长期得不到解决,极大地影响了业主的正常生活。此外,相关职能部门对物业服务人的监管乏力、执法不严,这些都是导致业主不满进而引发矛盾纠纷的关键因素。

法治视角下的物业服务问题剖析

依据《中华人民共和国民法典》以及《物业管理条例》、《业主大会和业主委员会指导规则》等相关法律法规,物业服务合同是明确物业服务双方权利义务的核心法律依据。然而在实际操作中,部分物业服务人未能积极履行合同义务,相关职能部门也存在监管缺位现象,致使矛盾不断激化。法治的精髓在于“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”,但目前物业服务领域的实际情况与这一要求相去甚远。

当前,物业管理行业已从注重资质管理逐步迈向注重信用品牌建设的新阶段。住宅小区现存问题的成因复杂多样,涵盖开发商遗留的建设质量问题、物业服务人对法律法规认知不足以及业主对物业服务范围理解存在偏差等。但核心原因在于物业服务人未严格依照合同履行义务,且未切实落实住宅物业“三会三公开”制度。其中,“三会”依据《物业管理条例》等相关规定,指的是业主代表恳谈会、人民调解委员会和物业管理联席会;“三公开”则是企业按照《物业管理条例》第二十四条等规定,公开服务标准和价格、公开投诉渠道和方式、公开公共收益来源和正常的支出信息等。业主频繁投诉小区公共收益不公开、保洁服务不及时、设施设备故障维修滞后、服务未达合同约定(星级标准,即合同约定的服务等级标准)的质价相符要求等问题,却长期得不到有效解决,这正是业主对物业服务不满意的主要根源。

《中华人民共和国民法典》第九百四十三条明确规定,物业服务人应当定期以合理方式向业主公开服务的事项、负责人员、质量要求、收费项目、收费标准、履行情况,以及维修资金使用情况、业主共有部分的经营与收益情况等,并向业主大会、业主委员会报告。业主依法享有对物业服务人履行合同情况的知情权、监督权以及同时履行抗辩权等权利。然而,在实际服务过程中,物业服务人未能充分保障业主的知情权、建议权和监督权,业主未能切实享受到专业化、规范化、标准化的服务。业主多次投诉应公开事项未公开、应报告内容未主动报告等问题。而相关职能部门未能及时、有效地履行监管职责,这不仅是引发业主不满和矛盾的主要因素,也严重损害了政府职能部门在群众心目中的形象、信誉和公信力。

物业服务法治化实现的路径探索

业主在拥有“好房子”之后,对“好服务”的期待愈发强烈。在实际服务过程中,如何及时、高效地解决业主的迫切问题,成为关键所在。

第一,强化合同履行,筑牢法治根基。物业服务人应充分尊重业主作为被服务对象的心理需求。当前,部分物业服务人角色错位,将自己视为“管理者”,将业主当作“被管理对象”。只有明确“管理”的对象是“物业”,服务的对象是“业主”这一基本定位,才能赢得业主和公众的认可,满足业主对美好生活的个性化需求。

物业行业的本质在于对“物”的管理以及对“人”的服务。明确物业服务人与业主之间是平等的契约关系,即服务与被服务的关系,物业服务人只有严格按照合同约定履行义务,才能为业主带来满意的“好服务”。

《中华人民共和国民法典》第九百三十八条规定,物业服务合同的内容一般包括服务事项、服务质量、服务费用的标准和收取办法、维修资金的使用、服务用房的管理和使用、服务期限、服务交接等条款。物业服务人公开作出的有利于业主的服务承诺,为物业服务合同的组成部分。知情权是业主行使决策权的前提,监督权是业主监督物业服务人履行合同义务的重要权利。业主按照物业服务合同约定履行义务的同时,有权了解物业服务区域的相关情况,如查阅服务合同内容、收费标准、服务项目以及公共区域经营收入等,物业服务人应及时予以答复。

《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》表明,业主请求公布、查阅物业服务合同、共有部分的使用和收益情况及其他应当向业主公开的情况和资料,人民法院应予以支持。由此可见,法律法规和物业服务合同对业主享受质价相符的服务有着明确规定,物业服务人应依法依规主动接受业主监督,依据法律法规与合同约定提供优质服务,切实满足业主的知情权、决策权和监督权。

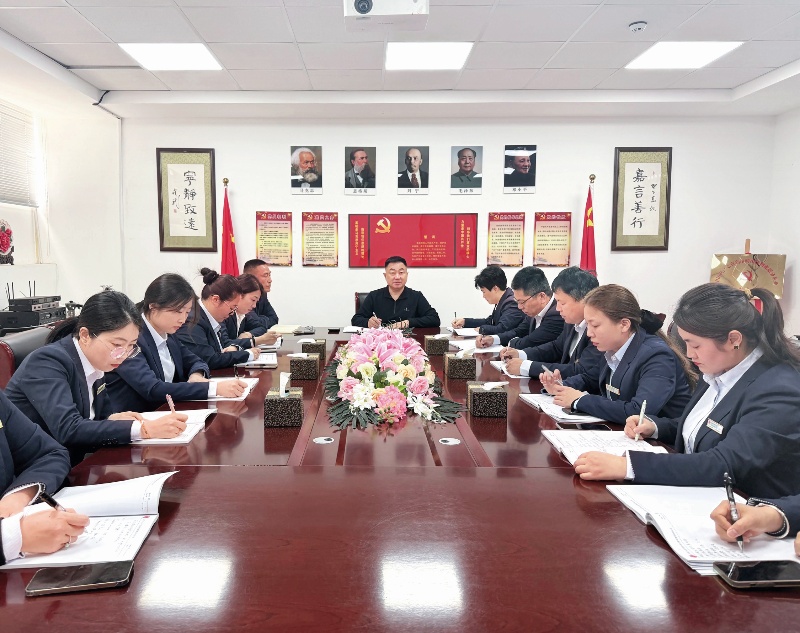

董事长李政泉召开依法依规服务座谈会(谭卫星 摄)

为满足业主在不同阶段和特殊时期的个性化服务需求,在前期物业服务阶段,物业服务人需在房子交付前完善相关规章制度,并对专业服务人员进行全面培训。在房子交付过程中,应为业主提供详细的入住信息,明确告知业主相关权利义务。房子交付后,应加强对服务区域相关事项的日常巡视管理。

在中期物业服务阶段,当业主入住情况相对稳定后,应着重做好对业主的服务以及对物业的管理工作。及时、有针对性地解决业主提出的共性问题,重点防控盗窃、火灾及极端天气引发的安全风险,制定人身财产安全风险防范应急预案,并就此进行应急演练。

在后期物业服务阶段,应重点做好建筑物、构筑物及设施设备的管理维护工作,对部分老化的设施设备及时进行更新改造。

第二,完善监管机制,严格执法问责。依据《中国共产党章程》第三十三条规定,街道、乡、镇党的基层委员会和村、社区党组织,领导本地区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。相关职能部门应积极探索建立物业服务常态化监管机制、实名投诉反馈机制以及创新综合治理机制。

住宅小区物业服务监管治理工作涉及面广,关乎千家万户的切身利益,对社会发展和民生福祉有着重要影响,关系到基层组织的和谐稳定。通过建立常态化监管机制,能够有效督促物业依法依规履行职能。

驻地县区级住房和城乡建设部门或房地产服务中心,依据《物业管理条例》第五条等规定,对物业服务人执行相关法律法规、服务标准等负有监管责任。对于物业服务人未能按照合同约定提供对应星级标准(即合同约定的服务等级标准)服务,未按规定对房屋共用部位、共用设施设备进行维护管理等问题,应依法依规对其违规行为进行公开处理。

驻地县区级市场监管、城市管理等部门,对物业服务人不履行合同义务的行为进行监管。针对业主反映较为集中的热点问题,如在物业管理区域内违法搭建、环境卫生、秩序维护等方面不履职尽责、不作为等情况,应依法依规对物业服务人进行公开处理。

第三,健全纠纷解决机制,畅通法治渠道。对于业主反映的突出热点问题,相关职能部门应做到详细登记,确保事事有回音、件件有着落,并及时公开处理结果。对物业服务不到位、整改效果不佳、小区公共收益不公开、不透明、未单独列账、未定期公示、使用不规范以及投诉渠道不畅等问题,相关职能部门应对物业服务人进行约谈调查,并公开回应,充分满足业主的知情权和监督权。

对于物业服务人经多次督办仍未执行“三公开”制度,未在物业服务区域显著位置公示并及时更新相关信息的情况,相关职能部门应将企业的违规行为录入当地物业服务企业信用信息系统管理档案。

对物业服务人拒不执行政府定价、政府指导价等规定,擅自提高物业收费标准、扩大收费范围、增加收费项目、捆绑收费、强制收费等行为,相关职能部门应依法依规从严查处。对长期管理混乱、业主投诉率高,且经多次督办仍拒不整改的物业服务人,应严格按照相关规定启动强行退出物业市场机制。

对不符合法律法规规定组建的“业主委员会”,应依法依规予以取缔并公开处理结果。社区居委会在物业服务中扮演着重要的协调角色,应积极组织业主和物业服务人进行沟通协调,化解双方的误解和纠纷。同时,督促物业服务人主动履行合同义务,提升管理区域的整体服务品质。

第四,推动信用体系建设,强化法治约束。《中华人民共和国民法典》第二百七十九条规定:业主不得违反法律法规以及管理规约,将住宅改变为经营性用房。业主将住宅改变为经营性用房的,除遵守法律法规以及管理规约外,应当经有利害关系的业主一致同意。未经有利害关系的业主一致同意进行“住改商”的,其他有利害关系的业主可要求物业服务人履行合同约定解决处理问题。

物业服务与千家万户紧密相连,与业主的生活息息相关。建议探索以党建引领物业治理为导向,将物业服务监管纳入职能部门目标考核机制,促进公开透明、质价相符的收费制度有效落实,营造业主自觉按时交纳物业费的良好氛围,确保住宅小区公共收益情况在阳光下运行。切实维护物业服务人与业主双方合法权益,让业主切实感受到国家惠民政策带来的获得感、幸福感和安全感。

对业主反映比较集中的热点问题,探索引入第三方机构进行公开、公正的监管模式,推动物业服务市场更加透明、规范。物业相关职能部门应积极主动履职尽责,督促引导合同双方树立诚信自律意识,重点整治物业服务人重收费、轻服务,服务质量与物业费质价不相符等问题。对业主集中反映突出的共性问题,选准切入点,及时查处并公开处理结果。

现阶段,可考虑将履约保证金设定为合同约定条款,而非强制缴纳。在合同中约定,物业服务人按比例提取履约保证金,存入业主委员会公共专用资金账户。若物业服务人未全面履行合同义务,经相关职能部门调查核实,按照合同约定从履约保证金中扣除相应款项,以此引导合同双方自觉遵守契约精神,保障业主各项权利和义务的有效落实。

物业服务既是民生工程,也是法治工程,只有将物业服务的全过程纳入法治轨道,才能从根本上化解当前的矛盾冲突,实现业主与物业服务人的良性互动。各级职能部门应依法履行监管职责,物业服务人应依法履行合同义务,业主应依法行使监督权利,共同营造和谐、法治的物业服务环境。(李政泉 韩华鲁)

参考文献

项安波、王怡颖:《促进物业企业完成“双重转型”研究》,载《中国经济时报》2023年第8期,第47-52页。

【本文刊载于《人民法治》杂志2025年4月下(总第200期) 法治视界栏目】